..oder warum Einfalt manchmal besser ist als Vielfalt

Mischkonzerne werden von Aktienanalysten von jeher mit Argwohn betrachtet und mittels „Konglomeratsabschlag“ auch häufig niedriger bewertet. Gelehrt haben das die Aktienspezialisten 250 Jahre Industriegeschichte, gelernt haben aus dieser Geschichte aber viele Unternehmenslenker offensichtlich nicht.

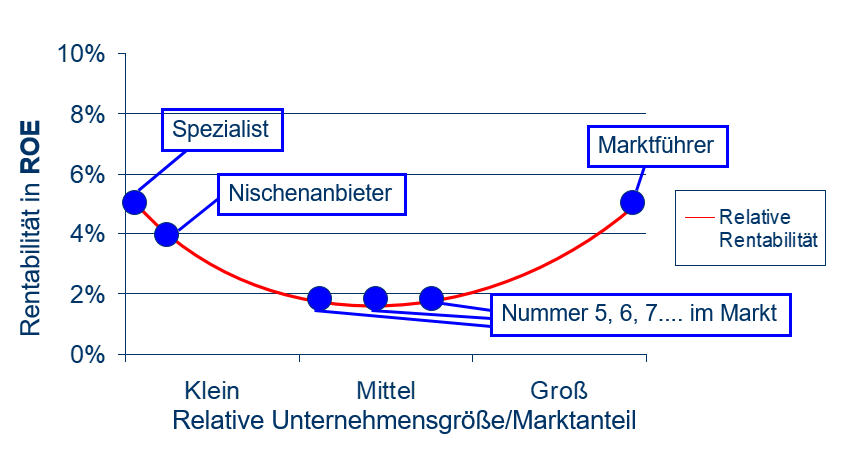

Michael Porter, der vielleicht bedeutendste und zugleich auch einflussreichste Denker im Bereich „Unternehmens- und Marketingstrategien“ nach dem zweiten Weltkrieg, hat in seinem Klassiker „Wettbewerbsstrategien“ erkannt, dass der bedeutendste Erfolgsfaktor von Unternehmen tatsächlich die Größe ist: einerseits sind es tatsächlich die großen marktführenden Unternehmen, die langfristig erfolgreich sind. Für Porter als US-Amerikaner natürlich gemessen am Profit, der Eigenkapitalrentabilität (ROE). Andererseits sind es laut Porter aber auch relativ kleine Unternehmen, die über lange Zeiträume renditestark sind. Diese wiederum unterscheiden sich fundamental von den „Großen“, vor allem im Managementstil und in den Marketingstrategien.

Die „Kleinen“ sind entweder extrem fokussiert auf einen einzigen Markt, der für Großunternehmen nicht attraktiv ist (Nischenanbieter) oder ihr Erfolg basiert auf einer Spitzenstellung, was Marke und/oder Technologie anbelangt und zwar in einem spezifischen Markt (Spezialisten). Porter stellt dies in einem der bekanntesten Schaubilder der jüngeren Wirtschaftsgeschichte dar – der nach ihm benannten Porterkurve:

Auf den ersten Blick scheinen Mischkonzerne, die ja meist eine beachtliche Gesamtgröße erreichen, deshalb auf der Sonnenseite des Wirtschaftslebens zu stehen – nämlich auf der des Marktführers. Dummer Weise ist dem aber nicht so, denn Konglomerate bestehen meist aus einer Vielzahl größerer und kleinerer Unternehmen, die oft mit einer einheitlichen, von der großen Konzernmutter vorgegebenen Marketingphilosophie geführt werden. Außerdem brechen über alle Unternehmen des Konzerns die Segnungen der langjährig bewährten Managementinstrumente wie eine Urgewalt herein: Sei es das komplexe Führungskräfteentwicklungsprogramm, mit dem die High-Potentials vermeintlich unfehlbar identifiziert werden können, der detailliert geregelte Anspruch auf ein Eckbüro und einen Firmenwagen der gehobenen Kategorie für die Abteilungsleiter oder die in mühsamer und jahrelanger Kleinarbeit entwickelten Compliancerichtlinien für den Einkauf und die IT-Abteilung.

Was aber für den Flugzeugträger des Flottenverbands namens „Konglomerat“, nämlich den Mutterkonzern, sinnig und vielleicht sogar überlebenswichtig ist, entpuppt sich für das kleine Schnellboot, das den Träger begleitet, oft als fatal in der rauen See des globalen Wettbewerbs.

Ich selbst habe bewusst in Unternehmen mit mittelständischen Strukturen und hoher Bedeutung von Marke und Marktorientierung gearbeitet. Der Grund hierfür lag für mich klar auf der Hand: es gab i.d.R. vernünftige Marketingbudgets, erfahrene Kollegen mit vielseitigen Erfahrungen, von denen man etwas lernen konnte, die Freiheit Dinge selbst zu gestalten und auch hier und da die Möglichkeit, ohne wirkliche Absegnung durch die Rechtsabteilung, die eine oder andere anarchische Marketingaktion durchzuführen. Alles immer abgestimmt mit (oder wenigstens abgesegnet durch) Führungskräfte, die ebenso gedacht haben wie ich. Kurzum: „Best of both worlds“ – professionelle Strukturen und ausreichende Budgets, gepaart mit einem mittelstands-typischen Unternehmergeist. Bis ich dann bei einem Mischkonzern landete und der irrigen Meinung war, dass es in der nicht kleinen, aber doch überschaubaren Tochter für die ich arbeitete, genauso funktionieren würde. Leider wurde ich eines Besseren belehrt:

Für mich damals völlig neu, gab es für jedes Projekt, also auch für die Marketingprojekte strikte, vom Qualitätsmanagement erstellte Vorgaben für die Projektadministration. So musste zum Start eines Projekts meist ein 65-seitiges! Formular ausgefüllt werden, die Fertigstellung eines bereits fertig gebrieften und beauftragten, vergleichsweise einfach zu produzierenden TV-Spots dauerte, bedingt durch klar festgelegte Abstimmungsprozesse, dann doch noch mehr als 3 Monate und der Output an Marketingmaßnahmen pro Kopf der Marketingabteilung lag bei einem Viertel, im Vergleich zu meinem früheren Arbeitgeber oder anders ausgedrückt: Doppelt so viele Mitarbeiter produzierten halb so viel Ergebnisse. Diese waren dann dafür aber auch exzellent dokumentiert. Agiles Marketing oder agiles Führen ist in solchen Konstrukten selbstredend ein natürliches Feindbild.

Der Grund für diese vergleichsweise geringe Produktivität waren übrigens m.E. nach nicht die Mitarbeiter, die fast alle engagiert und gut ausgebildet waren (mit Ausnahmen einzelner, die sich über Jahre wohl an das vorherrschende System angepasst hatten), sondern eine zwar bewährte, aber eben auch völlig überprozessierte und unfassbar sicherheitsdominierte Managementkultur eines Großkonzerns, die einfach einer vergleichsweisen kleinen Tochtergesellschaft übergestülpt wurde. Die Tochter wiederum verfügte aber im Vergleich zum Mutterkonzern weder über die fachlich passenden noch über rein quantitativ ausreichende Personalressourcen, um so arbeiten zu können.

Wie kann man solch falsche Weichenstellungen bei der Tochtergesellschaft als Konzernmutter vermeiden? Stellen Sie immer die Regeln und Abläufe von Mutter und Tochter gegenüber und ändern Sie bei der Tochter Nichts ohne unmittelbare Not. Lassen Sie die Empfehlung dabei von einem „ehrlichen Makler“, zum Beispiel einem wirklich erfahrenen und neutralen Unternehmensberater, der nicht „Partei“ ist, erarbeiten, sonst kommt im Zweifelsfall immer die Tochtergesellschaft „unter die Räder“. Der hier immer gerne ins Feld geführte Begriff „Synergieeffekte“ dient nach meiner Erfahrung dabei übrigens meist dazu, die unverhohlenen Machtansprüche von Managern aus der Muttergesellschaft zu camouflieren.

Ein weiteres zentrales Problem solcher Konglomeratskonstrukte, ist die langfristige Qualitätssicherung im Top-Management. Die Spitzenkräfte kommen meist von der Mutter und hier sind es zwei Kategorien: die einen sollen sich als „Knappen“ bewähren und ihre „Meriten“ bei der Tochtergesellschaft verdienen. Ist ihnen dies gelungen, bedeutet das den Ritterschlag, der ihnen die Rückkehr zur Mutter und das sogar als Teilnehmer an der Tafelrunde in Camelot, sprich der Top-Führungsriege ermöglicht.

Die anderen Manager, die an die Tochtergesellschaft verliehen werden, sind das pure Gegenteil: Führungskräfte, die in Ungnade gefallen sind oder sich als überschätzt oder unfähig erwiesen haben und deshalb „strafversetzt“ werden. Was aber alle eint: Sie wollen langfristig zurück an die Fleischtöpfe in der Firmenzentrale.

Auch die guten Führungskräfte des kleineren Unternehmens „aus eigener Aufzucht“ suchen natürlich langfristig ihr Karriereglück in der Firmenzentrale oder zumindest einer anderen, bedeutenderen Tochter des Konzerns – wer will es ihnen denn verdenken? Als wirklich theoretisches Beispiel: ein aufstrebender Bereichsleiter mit Potenzial für einen Vorstandsposten bei Audi, wird wohl eine Versetzung von der Audi Zentrale in Ingolstadt zur Konzerntochter Ducati in Bologna, wohl nur als eine Zwischenstation sehen.

Kurzum: in einem Konglomerat besteht immer die Gefahr, dass das Managementpotenzial an der Spitze einer kleineren, vielleicht sogar höchst erfolgreichen Tochter von der Firmenzentrale aufgesaugt wird, wie es ein Schwarzes Loch mit ganzen Galaxien tut. Auf Dauer bluten dann diese Unternehmen aus und am Ende steht der unvermeidliche Niedergang.

Wie lösen Konzerne dieses Problem? Entweder durch die Entlassung der Töchter in die Freiheit (das Schnellboot verlässt einfach den Flottenverband und führt den Seekrieg „auf eigene Faust“) oder die bewusste Einschränkung des Austauschs von Führungskräften zwischen den Konzernteilen, so das jedem Manager klar ist, wo er sein Glück finden muss, nämlich in Bologna oder in Ingolstadt.